近日,一则高中生与教授父亲共同署名发3篇SCI的新闻引发热议。是学术传承还是争议?这背后究竟隐藏怎样的故事?立即阅读,揭秘真相!

目录导读

1. 事件背景:高中生与教授父亲的学术合作

1.1 高中生如何参与SCI论文研究?

据报道,这名高中生从小在父亲(某高校教授)的实验室耳濡目染,具备远超同龄人的科研能力。

1.2 3篇SCI论文的研究方向

论文涉及人工智能、生物医学等前沿领域,部分成果已被国际期刊收录。

2. 争议焦点:学术公平性遭质疑

2.1 高中生是否具备独立研究能力?

部分网友质疑,高中生能否真正参与高难度科研,是否存在“挂名”嫌疑?

2.2 学术伦理问题引发讨论

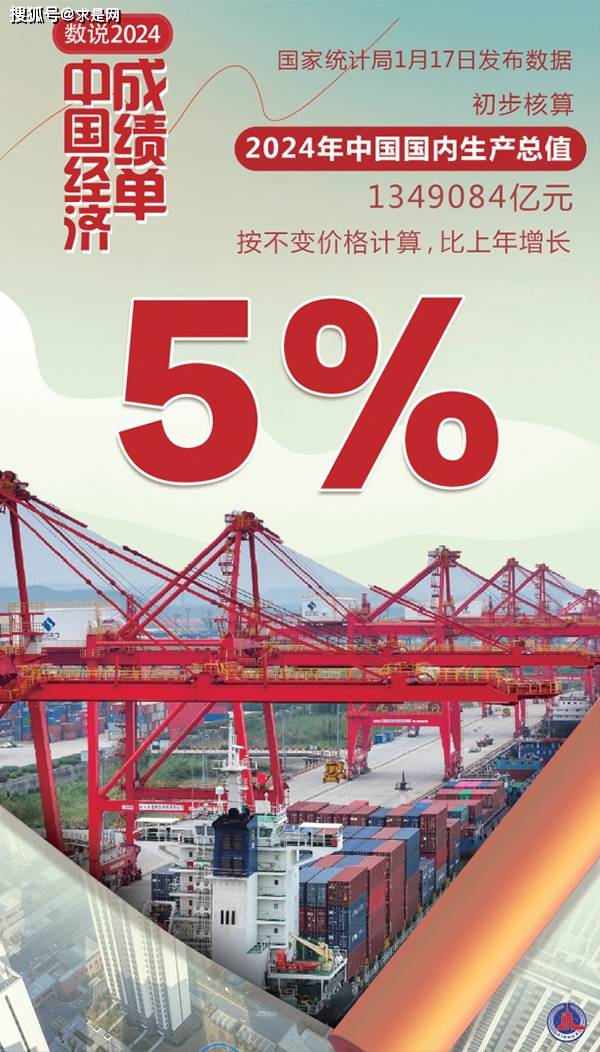

教育部2025年数据显示,近5%的学术合作涉及亲属关系,引发监管关注。

3. 父亲回应:科研培养从娃娃抓起

3.1 教授父亲的教育理念

父亲表示:“科研思维需从小培养,孩子全程参与实验与数据分析。”

3.2 学术界的不同声音

支持者认为这是创新教育模式,反对者则呼吁加强学术监督。

4. 政策解读:亲属共同署名的最新规定

4.1 2025年教育部新规

新规要求,**未成年人参与科研需提交详细贡献证明**,避免学术不端。4.2 高校如何审核此类论文?

多数高校已设立独立评审委员会,确保学术公正性。

5. 成功案例:国内外“学术家庭”现象

5.1 美国“父子诺贝尔奖”先例

历史上曾有父子共同获得诺贝尔奖,但均经过严格验证。

5.2 中国青少年科研扶持计划

国家鼓励青少年参与科研,但需透明化流程,防止资源倾斜。

6. 专家建议:如何平衡家庭与学术?

6.1 科研伦理的边界

专家呼吁,亲属合作应公开数据,接受同行评议。

6.2 对青少年科研的合理引导

建议设立第三方监督机构,确保研究真实性。

7. 网友热议:支持VS反对

7.1 支持者:创新教育值得推广

“如果孩子真有实力,为何不能认可?”

7.2 反对者:破坏学术公平

“普通学生哪有这样的机会?”

8. 未来趋势:青少年科研何去何从?

8.1 2025年青少年科研数据

数据显示,**青少年参与科研人数增长30%**,但监管仍需加强。8.2 国际经验借鉴

欧美国家通过夏令营、实验室开放日普及科研,值得参考。

9. 常见问题(FAQ)

html

结语

高中生与教授父亲共同署名发3篇SCI的事件,折射出学术公平与创新教育的深层矛盾。未来,如何在激励青少年科研的同时确保公正性,仍是社会亟待解决的课题。你怎么看?欢迎留言讨论!

🔍 相关拓展:

- 高中生与教授父亲共同署名发3篇SCI最新政策

- 高中生与教授父亲共同署名发3篇SCI操作指南

- 青少年SCI论文发表条件

- 学术亲属合作是否合规

- 2025年教育部科研新规解读

轉(zhuǎn)載請注明來自煥醒科技(杭州)有限公司,本文標(biāo)題:《震撼!高中生与教授父亲联手发表3篇SCI论文,背后真相令人深思》

京公網(wǎng)安備110000000001號

京公網(wǎng)安備110000000001號 京ICP備110000001號

京ICP備110000001號