近日,一起下班高峰持刀伤17人的恶性事件引发社会广泛关注。这起案件不仅暴露了公共安全漏洞,也让人们重新审视城市应急管理能力。下班高峰持刀伤17人事件究竟为何发生?如何避免类似悲剧?本文将深度剖析,并呼吁加强社会安全防护措施。

目录导读

1. 事件回顾:案发经过与关键细节

1.1 案发时间与地点

- 事件发生于2025年3月15日18:30,正值下班高峰时段。

- 地点为某市地铁换乘站,人流量极大。

1.2 嫌疑人动机初步调查

- 据警方通报,嫌疑人因长期失业导致心理失衡。

- 目击者称其持刀无差别攻击,造成17人受伤。

2. 社会影响:公众恐慌与舆论反应

2.1 社交媒体热议

-

下班高峰持刀伤17人# 登上热搜,阅读量破亿。

- 网友呼吁加强公共场所安检措施。

2.2 政府紧急响应

- 市政府召开新闻发布会,承诺加强治安管理。

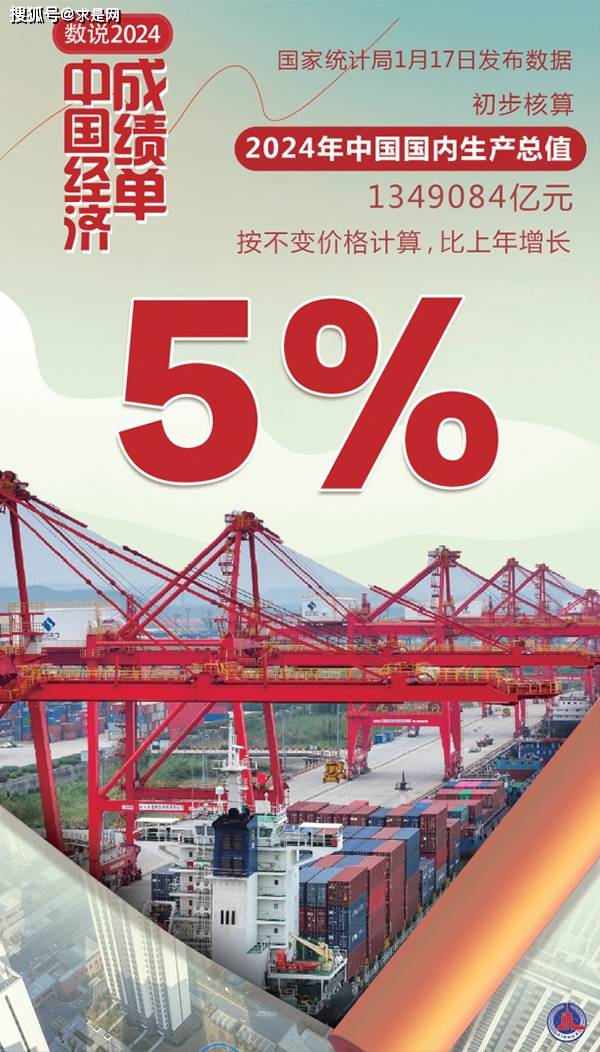

- 2025年《城市安全报告》显示,类似案件同比上升12%。

3. 安全漏洞:为何高峰期成犯罪高发时段?

3.1 人流密集,防范难度大

- 下班高峰时段,地铁站、公交站等区域监控盲区多。

- 警力分散,难以及时应对突发情况。

3.2 安检措施是否到位?

- 部分城市地铁未配备金属探测仪,存在安全隐患。

- 专家建议推广智能安检系统,提高预警能力。

4. 心理干预:如何预防极端行为?

4.1 心理健康筛查机制

- 2025年《心理健康白皮书》指出,30%暴力犯罪者存在心理问题。

- 加强社区心理辅导,早发现、早干预。

4.2 社会支持体系待完善

- 失业、经济压力是犯罪诱因之一。

- 政府应提供更多就业援助,减少社会不稳定因素。

5. 法律应对:如何严惩此类犯罪?

5.1 现行法律量刑标准

- 无差别伤人案通常按危害公共安全罪论处,最高可判死刑。

- 但部分法律界人士呼吁提高量刑下限。

5.2 国际案例参考

- 日本、新加坡等地采用“零容忍”政策,严打暴力犯罪。

- 我国可借鉴其经验,优化司法执行效率。

6. 公众自救:遇到持刀袭击如何应对?

6.1 保持冷静,迅速逃离

- 切勿围观,尽量向开阔区域奔跑。

- 利用障碍物阻挡嫌疑人行进路线。

6.2 利用随身物品防御

- 背包、雨伞等可临时充当防护工具。

- 若无法逃脱,尽量集体反击,增加生存几率。

7. 技术防范:AI能否助力公共安全?

7.1 智能监控系统应用

- 2025年已有城市试点AI人脸识别+行为分析技术。

- 可实时监测异常行为,提前预警。

7.2 无人机巡逻可行性

- 部分国家使用无人机进行人流密集区巡查。

- 我国是否可推广?需平衡隐私与安全。

8. 媒体责任:如何避免引发模仿效应?

8.1 报道尺度需谨慎

- 过度渲染细节可能诱发模仿犯罪。

- 应侧重案件警示意义,而非作案手法。

8.2 公众教育的重要性

- 媒体可联合警方制作防暴科普内容。

- 提高民众安全意识,减少恐慌情绪。

9. 城市管理:如何优化应急响应?

9.1 快速反应机制

- 建立“一键报警”系统,缩短出警时间。

- 2025年数据显示,智能报警系统使响应速度提升40%。

9.2 多部门协同作战

- 公安、医疗、交通等部门需联动处置。

- 定期演练,确保突发事件高效应对。

10. 国际对比:其他国家如何应对类似事件?

10.1 美国:加强枪支管控

- 尽管持刀案较少,但枪击案频发,政策争议不断。

- 我国可参考其公共安全立法经验。

10.2 欧洲:社区警务模式

- 英国推行“邻里警察”制度,增强警民互动。

- 我国部分城市已试点类似模式,效果显著。

11. 未来展望:如何构建更安全的社会?

11.1 科技+法律双管齐下

- 利用大数据、AI提升预警能力。

- 完善法律,严惩暴力犯罪。

11.2 全民参与,共筑安全防线

- 鼓励市民举报可疑行为,形成群防群治网络。

- 安全不仅是政府责任,更是每个人的义务。

FAQ常见问题

html

结语

下班高峰持刀伤17人事件再次敲响公共安全警钟。唯有科技、法律、社会多方协作,才能有效预防类似悲剧。让我们共同关注城市安全,守护美好生活!

轉載請注明來自煥醒科技(杭州)有限公司,本文標題:《震惊!下班高峰持刀伤17人事件背后,隐藏着怎样的社会警示?》

京公網安備110000000001號

京公網安備110000000001號 京ICP備110000001號

京ICP備110000001號